DIYを始めたばかりの方、または丸ノコの購入を検討している方にとって、この電動工具は魅力的でありながらも少し不安を感じるものかもしれません。

- 「使い方がわからなくて自分には無理かも」

- 「音が大きくて丸ノコの刃が危なそうで怖い」

- 「ホームセンターでカットしてもらえばいいのでは?」

と悩んでいる方も多いでしょう。

しかし、丸ノコはDIY作業の可能性を大きく広げてくれる便利な工具です。

手動のノコギリと比べて何倍も速く、ガイドや定規を使えば正確できれいにカットできるため、棚やラック、テーブルなどの家具作りも手軽にこなせます。

確かに丸ノコには音が大きい、ほこりが飛び散る、そして何より1分間に4000回転もする刃を持つため、使い方を誤ると大きなケガにつながる危険性があります。

しかし、このブログでお伝えする基本的なポイントを抑え、正しい使い方を身につければ、安全かつ効率的に作業を進めることができます。

この記事では、丸ノコに触れたことがない初心者の方にもわかりやすいよう、

- 丸ノコの基本機能

- 使う前のセットアップ

- 実際の材料のカット方法

- 安全上の注意点

以上の4項目について詳しく解説します。

少し長い内容ですが、丁寧に説明していますので、最後まで読んでいただければ、初心者の方でも丸ノコを正確に安全に使いこなせるようになるはずです。

丸ノコの基本機能

日下くん

日下くん

ここでは、マキタの丸ノコの主要な機能について説明します。

まずは、各部の名称と機能を6つ紹介いたします。

1. 安全カバー

安全カバーは、チップソーがむき出しになるのを防ぎ、怪我や材料の傷つきを防止します。

通常は閉じていて、材料に当たると自動的に上がりカットができるようになります。

2. ベースプレート

材料に直接載せる部分で、丸ノコを安定させて正確にカットするための重要なパーツです。

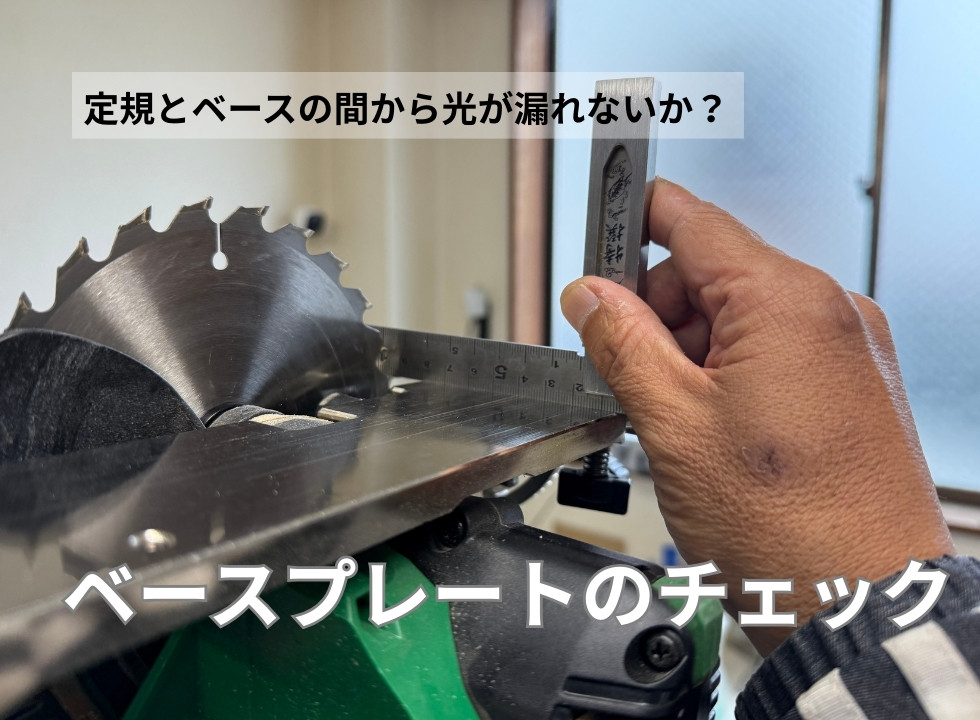

定期的に、ベースプレートに曲がった箇所がないか?

点検するようにしましょう。

※切断面が曲がると不安定になり危険です。

また、精度も影響します

ベースプレートは、鉄よりもアルミベースの方がおすすめです。

鉄のベースプレートに比べ錆に強く、曲がりにくいからです。

3. スイッチトリガー

トリガーを引くとモーターが回転してカットができます。

コード式と充電式では若干の違いがあります。

コード式には裏側にロックボタンがついており、トリガーを引いてからロックボタンを押し込むと連続運転ができます。

これは長い材料をカットするときに便利です。

車のオートクルーズのような機能で、もう一度トリガーを引くとロックが解除されます。

4. 角度調整つまみねじ

日下くん

日下くん このつまみねじを緩めると刃の角度を調整して角度切りができます。

45度に傾けると、壁と床のコーナーにつける巾木や回り縁の仕上げ、額縁やボックスの45度での突き付け仕上げが簡単にできます。

5. トップガイド

常に切り落とす側と使う材料の側がどちらかを確認して墨線を合わせることが重要です。

丸ノコの刃自体の厚さが1.5〜2mmあるため、線の外側か内側のどちらを切り落とすかによって寸法が変わってきます。

6. 切り込み深さ調整レバー

このレバーでベースプレートを上下させて切り込みの深さを調整できます。

一般的に鋸歯が材料の底から約5mm出る程度に調整します。

これは安全面と仕上がりの質の両方から最適な深さです。

刃を出し過ぎると摩擦抵抗が多くなりキックバックという危険な現象が起きやすくなり、カット面のささくれも多くなります。

丸ノコのサイズによって切り込み深さが異なります。

刃を出し過ぎると摩擦抵抗が多くなりキックバックという危険な現象が起きやすくなり、カット面のささくれも多くなります。

丸ノコのサイズによって切り込み深さが異なります。

ただし、硬い材料をカットするときには一気に切らず、数回に分けてカットした方が丸ノコの刃やモーターに負担をかけずに真っ直ぐ切ることができます。

使う前のセットアップ

日下くん

日下くん

丸ノコをすぐに使いたいと思う方もいるでしょうが、正確できれいな材料のカットをするためには、使う前のセットアップがとても重要です。

以下の5つのポイントを押さえておきましょう。

1. 刃の状態チェック

セットアップに入る前に必ず電源やバッテリーを外しておきましょう。

手で刃を回して、ノコ歯が欠けていないか、歪みや磨耗がないかをチェックします。

一つでも歯が欠けていると切れ味が悪くなり、まっすぐに切ることが難しくなります。

切れない刃を使用するのは危険です。

力を入れて無理に切ろうとすると、キックバックを起こして怪我をしたり、丸ノコ自体を壊したりする原因になります。

切れない刃は目立て(刃を研ぐこと)をするか、新しい刃に交換しましょう。

刃の交換方法

- 必ず電源またはバッテリーを外す

- 切り込み深さ調整レバーを緩め、ベースプレートがセンターボルトの邪魔にならない位置にあるか確認

- シャフトロックを押し込んで刃をロック

- 付属のボックスレンチでセンターの六角ボルトを反時計回りに回し、ボルトとアウターフランジを外す

- 安全カバーが邪魔な場合は、テープや鎖、クランプなどで固定して開いた状態にする

- 新しい刃を取り付ける際は、刃の回転方向と本体に記されている矢印の向きが一致しているか確認

- センターボルトは手で締めて止まったところからもう一度程度で十分(締め付け過ぎに注意)

- 必ず付属のボックスレンチを使い、プライヤーやモンキーレンチは使わない(ネジ山を痛める可能性がある)

刃の種類について

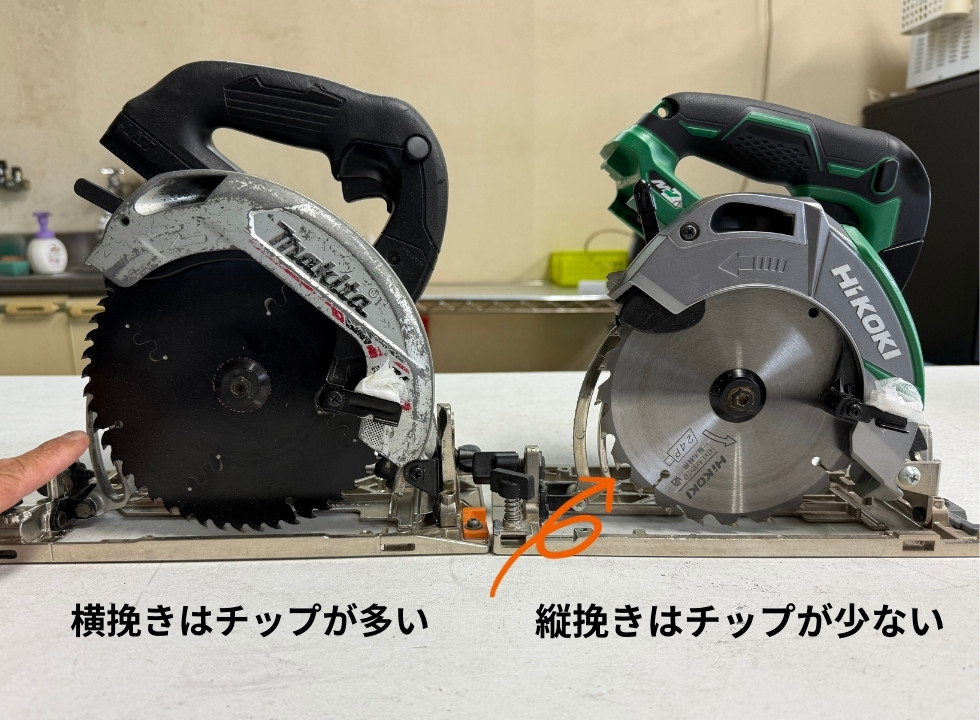

- 木目に対して直角にカットする場合は横挽き用の刃

- 木目と平行にカットする場合は縦挽き用の刃

- 横挽きには鋸歯の数(チップ数)が多いものが、縦挽きには抵抗を少なくするためチップ数が少ないものが適しています

- 最近は両用できる刃も出ているので、そちらでも良い

- 木材を切る際は一般的にチップ数が多いほどきめ細かく綺麗なカットができます

2. 刃の直角チェック

新品購入時も中古購入時も、できれば毎回使用前に刃が直角になっているかチェックしましょう。

角度調整つまみねじを緩めると角度が変わるので、締めたつもりでも緩んでいたり、運搬中に何かにぶつけて角度がずれていたりすることがあります。

ベースプレートに角度定規を当て、丸ノコの刃が直角になっているか目で確認します。

光に当てて隙間がないか、または隙間が一定かを確認する方法もあります。

角度をチェックした後、実際に材料をカットしてみて、カット面が直角になっているか定規などで確認します。

3. ベースプレートと刃の平行度チェック

前後の歪みがないか?定規で測ります

材料をカットするとき、ベースプレートの端を材料のガイドに当ててスライドさせながら切ることが多いです。

このとき、

ベースプレートにはネジがあり、これを緩めると若干の調整ができるようになっています。

刃との平行度が狂っている場合はこれを調整しましょう。

4. トップガイドのチェック

4つ目のチェックポイントは“トップガイド”です。

これは丸ノコの先端にある小さな切りこみで、もともとは丸ノコの刃(は)の線とピッタリ合うように作られています。

しかし、使っているうちに若干ズレてしまうことがあるんです。

そういうときは、近くにあるネジを少しゆるめて、この切りこみの位置を調整してあげましょう。

そして、もう一度その線が刃とちゃんと合っているかをよく確認してください。

作業を行う前に、自分の作業する環境が整っているか確認することも重要です。

丸ノコの進行方向に障害物がないか、切った材料の破片などが邪魔にならないか確認しましょう。

進行を妨げるものがあると、うまく切れなかったり、材料が弾いたり、コードを切ってしまったりする可能性があります。

材料のカット方法

フリーハンドでのカット

DIYを始めたばかりの方や丸ノコの使用に慣れていない方には、まずフリーハンドでのカットに慣れることをお勧めします。

日下くん

日下くん その理由は以下の通りです!

- 丸ノコの基本操作に慣れるため:材料をカットすることだけに集中できるので、丸ノコの使い方に早く慣れることができます。

- 実践で必要なスキルのため:家のリノベーションなどでは、ガイドや定規が使えない状況で切らなければならないことがよくあります。

- 精度の見極めのため:壁の下地など、高い精度が必要ないケースでは、フリーハンドの方が効率的に作業を進められます。

大きなベニヤ板などを複数にカットする場合は、まずフリーハンドで半分に切り、その後定規を使って正確にカットするという方法も効率的です。

これにより、カットする回数を減らし、材料も小さくなって扱いやすくなります。

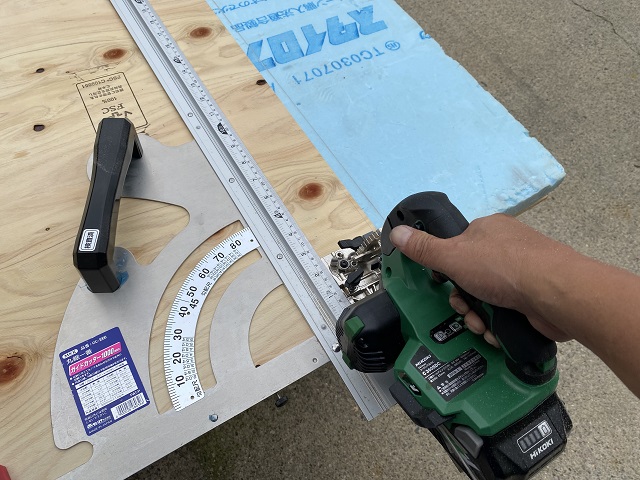

ガイドや定規を使ったカット

丸ノコガイドや定規を使ったカットとは、板や木材などの材料を正確に、まっすぐ、または決めた角度で切る方法です。

ガイドや定規を材料にあてて、丸ノコの底の部分(ベース)を沿わせながら切ることで、人の手の感覚に頼らず、いつも同じ幅や角度で安全に切断できます。

この方法を使うと、初心者でもプロと同じように、曲がらずピタッとした仕上がりにできます。

特に家具作りや棚作りなど、同じサイズの部材をたくさん作りたいときや、正確な寸法が必要なときに便利です。

エルアングル定規は、合板を切るとき必ず必要になります。

おすすめは、1mのサイズ!

やっぱりシンワのエルアングルが、いちばん使いやすい!

アングルガイドを使ったカット

使用手順:

- ガイドにベースプレートを当てた状態で、トップガイドと墨線が合っているか確認

- 材料から少し丸ノコの刃を離した状態でトリガーを引き、回転させる

- 安定させるためにクランプを使うと良い(クランプの高さに注意)

- カット中はベースプレートの左側をガイドに押し付け続け、最後まで気を抜かない

45度の角度でカットする場合、理想的には右に開く方がベースプレートが乗る面積が多く安定します。

材料の裏表が同じであれば、どちらの向きで切っても45度になりますが、額縁など表と裏のデザインが違う場合は切る向きが限定されることがあります。

おすすめフリーアングル定規

シンワ測定 丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo 45cm

タジマ(Tajima) フリーガイド PRO200C 長さ200mm FG-P200C

平行定規を使ったカット

平行定規を使うと、テーブルソーや丸ノコスタンドなしでも、均一な幅で材料をカットできます。

大きいベニヤ板や角材、ツーバイフォーなどを必要な幅でカットするのに便利です。

ただし、厚い材料や幅が細すぎる材料をカットするのは難しいので注意が必要です。

平行定規の種類も様々で、短いものから長いもの、安定性を高めるために幅が広いものなどがあります。

安全上の注意点

丸ノコを安全に使うための注意点は以下の4つです。

1. 使う直前まで電源を入れない

丸ノコの刃の交換時や角度調整時などには、必ず電源やバッテリーを外しておきましょう。

誤ってスイッチが入ると大きな事故につながります。

ほんの数秒の手間で大きなケガを防げるので、必ず習慣にしてください。

2. 安全カバーを引き上げた状態で固定しない

慣れてくると安全カバーが邪魔に感じることもありますが、くれぐれも開けっぱなしにしないでください。

回転している丸ノコの刃が身体に触れると大変危険です。

安全カバーはあなたを守るためのものです。

3. 手袋をして作業しない

回転する電動工具を使用する際は、手袋をしないことが基本です。

軍手などが回転している刃に巻き付いて、手全体が巻き込まれる危険があります。

両手とも素手で作業することをお勧めします。

ダブダブの服やネックレス、長い髪なども巻き込まれる恐れがあるので注意してください。

一方で、保護メガネ、耳栓、マスクなどの保護具は必ず着用しましょう。

特に丸ノコを使う際は、細かい木くずやチップが飛んでくることがあるため、保護メガネは非常に重要です。

4. キックバックを防ぐ

キックバックとは、回転する丸ノコの刃が材料に挟まったり引っかかったりした瞬間に、反発力で丸ノコが後ろ向きに跳ね返ってくる現象です。

抵抗が強いほど跳ね返りも強くなり、非常に危険です。

- 切り始めは刃を材料から少し離してトリガーを引き、回転が上がってからスタートする

- 正しい位置で材料をカットする(両端に台を置いて真ん中を切ると材料が落ちて刃を挟み込むので注意)

- 刃を材料の厚さに対して出し過ぎない

さらに、万が一キックバックが起きた場合に備えて、丸ノコの進行方向の後ろに立たないようにしましょう。

キックバックについては、別ページで詳しく書いてます!

あわせてみてください。

実践的なコツとテクニック

丸ノコをより効率的に使うためのコツとテクニックをいくつか紹介します。

1. 寸法のチェックを徹底する

寸法を頭で覚えるのではなく、必ず紙に書くかスマホにメモしましょう。

切る前に寸法を2回チェックし、切った後にも必ず寸法をチェックする習慣をつけることで、カットミスを防げます。

2. 同じ材料は重ねてカットする

同じ材料を複数枚カットする場合は、重ねてカットすると時間と手間の節約になるだけでなく、全く同じサイズでカットできます。

165mmの深切り丸ノコなら最大5枚のシートを一度にカットできますが、抵抗を考慮して3枚程度が理想的です。

収納ボックスなどの左右対称の材料や棚板のカットに応用すると効率的です。

3. 平行定規の裏返し技

平行定規の長さが材料より少し短い場合、まず普通に直角でカットし、定規の終わる手前で一度丸ノコを止め、定規を裏側にひっくり返すと最後までカットできます。

ただし、材料の上下が平行でないとまっすぐにカットできないので注意が必要です。

4. 養生テープの活用

ベースプレートの裏側に養生テープを貼ると、材料に傷がつくのを防げます。

また、材料に直接養生テープを貼ると、カットした小口部分の裂けを防ぐことができます。

本来は当て木をして材料を挟み込むのが理想ですが、養生テープでも十分効果があります。

5. 長い材料のカット時の注意

長い材料をカットする際、途中で止めないように注意しましょう。

特に仕上げの材料をカットしてその面にステインを塗る場合、同じ場所で丸ノコを止めると焦げたような跡が残り、見栄えが悪くなります。

おわりに

この記事では丸ノコの基本機能から安全な使い方、実際のカット方法、そして便利なテクニックまで幅広く解説してきました。

丸ノコは確かに扱いに注意が必要な電動工具ですが、正しい知識と技術を身につければ、DIY作業の可能性を大きく広げてくれる心強い味方となります。

初めは慎重に、そして徐々に慣れていくことで、丸ノコを安全に使いこなせるようになります。

この記事の内容をすべて一度で覚える必要はありません。

必要に応じて繰り返し読み返し、実践の中で少しずつ技術を向上させていってください。

DIYの醍醐味は、自分の手で作品を完成させる喜びと達成感にあります。

丸ノコを使いこなせるようになれば、より複雑で美しい作品を作ることができるようになるでしょう。

安全第一で、楽しいDIYライフを送ってください!

よくある質問

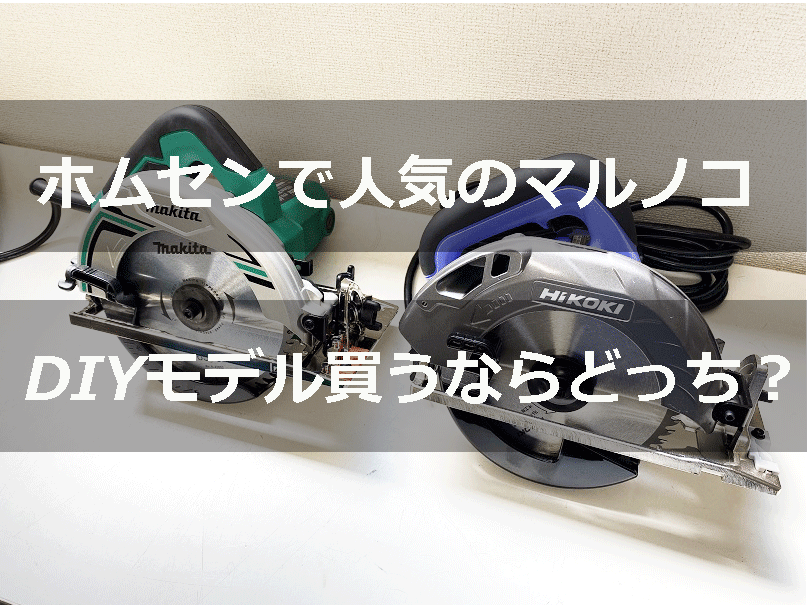

Q1: 丸ノコの種類はどう選べばいいですか?

A: 初心者の方には電子丸ノコがおすすめです。

回転数が抑えられており、抵抗がかかると回転数を上げる機能があり、スタートもスムーズで安全性が高いです。

サイズは165mmが汎用性が高く、一般的な厚みの材料を一度に切ることができます。]

初心者の方は、マキタとハイコーキのDIY用丸ノコがおすすめです!

別ページで、マキタM565とハイコーキFC6MA3を詳しく解説してるのであわせてみてください。

Q2: 丸ノコの刃はどのくらいの頻度で交換すべきですか?

A: 刃の切れ味が悪くなったと感じたらすぐに交換するのがベストです。

切れない刃を使うと力を入れてしまい、キックバックの危険性が高まります。

一般的に、DIY程度の使用なら、数十回〜数百回のカットで交換を検討すると良いでしょう。

また、金属に当たったり、誤って落としたりした場合は歯が欠けている可能性があるのですぐにチェックしましょう。

Q3: フリーハンドと定規・ガイドを使うのはどう使い分ければ良いですか?

A: 精度を重視する場合や長い直線のカットには定規やガイドを使います。

棚板や家具の部材など、見える部分のカットは特に精度が重要です。

一方、壁の下地材など隠れる部分や、精度よりも作業の速さを優先したい場合はフリーハンドが適しています。

初心者のうちはフリーハンドで練習し、徐々に定規やガイドを使ったカットにも慣れていくと良いでしょう。

Q4: キックバックを防ぐための最も重要なポイントは何ですか?

A: 最も重要なのは、①切り始めは刃を材料から離してから回転を上げること、②材料が落ちて刃を挟み込まないよう支え方に注意すること、③切り込み深さを適切に調整すること(材料厚さ+5mm程度)の3点です。

また、刃が鋭いことも重要で、切れない刃は力を入れてしまい、キックバックのリスクが高まります。

Q5: 丸ノコで安全に作業するための服装や道具は何が必要ですか?

A: 保護メガネ、耳栓、マスクは必須です。

服装は袖口や裾がダブつかない作業着が適しています。

手袋は回転する刃に巻き込まれる危険があるので使用しないでください。

ネックレスなどのアクセサリーも外し、長い髪の方は帽子やヘアバンドで髪をまとめましょう。

また、安定した作業台と材料を固定するためのクランプも安全作業には欠かせません。

切断中は丸ノコの進行方向に立たず、万が一キックバックが起きても安全な位置で作業することが大切です。

以上で丸ノコの使い方完全ガイドを終わります。

DIY作業の幅を広げる強力なツールである丸ノコを、正しい知識と技術で安全に使いこなしていただければ幸いです。